鋳物である薪ストーブはサビなどの原因となる湿気を嫌います。

ホコリや灰は湿気を吸収し、それが薪ストーブ本体や煙突のサビを引き起こします。

何を使うにしても、長く、快適に、安心して使い続けるためには、メンテナンスは欠かせません。

薪ストーブも同様です。

シーズンオフでの薪ストーブメンテナンス

薪ストーブのシーズン終わりは、何だか名残惜しくて、あ!今日は肌寒い!などと理由をつけては焚いてしまいますが、本格的に暖かくなってくるとそうもいきません。点火しない日が少しずつ増えていきます。

そして、いよいよ完全なシーズンオフ。

薪ストーブが次のシーズンに備えて身体を休める時期に入ります。

薪ストーブを設置するまでは、メンテナンスと聞くと何だか大変そうなイメージしかありませんでしたが、エイヤー!と勢いでやってみると、自分でできることがたくさんあり、楽しいことだと分かりました!

大事に使い続けることで、愛着もより一層湧いてきますし、薪ストーブ自体もはりきって長持ちしてくれるような気がします。

大切な家族の一員である薪ストーブのために、できることから是非やってみてください。

メンテナンス作業:準備編

いざ、始めようとした時、準備が整っていないと後悔することになりますのでまずは必要なものを揃えておきます。

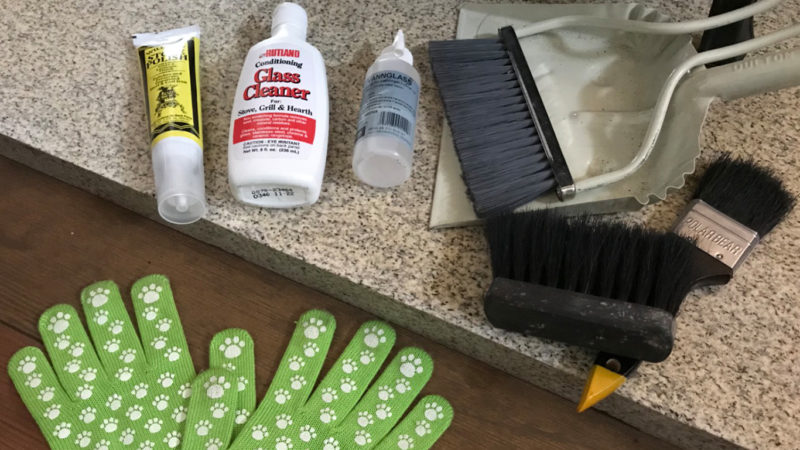

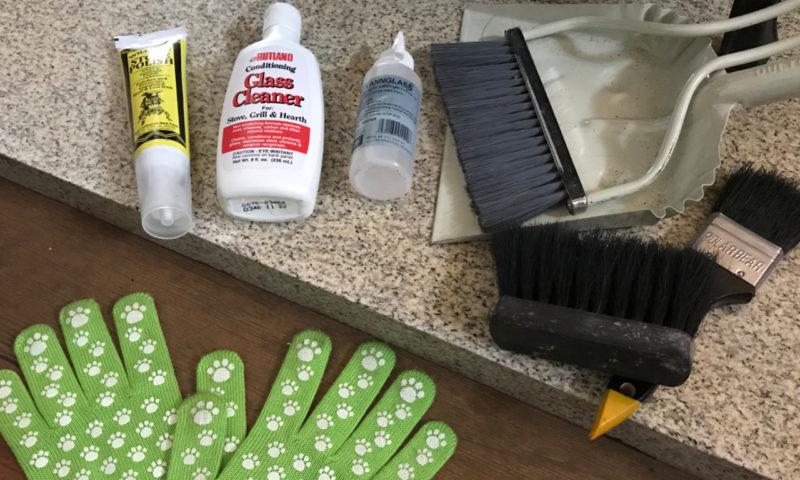

あると便利なメンテナンス道具たちです。

軍手

マスク

刷毛

ちりとり

ポリラップ

キッチンペーパー

ストーブポリッシュ

ガラスクリーナージェル

ガスケットグルー 水タイプ

など

薪ストーブの周りをスッキリさせておく

薪ストーブの周りはスッキリさせておくことは意外と重要です。

何か置いてあると、作業の邪魔になり効率が悪くなります。万が一灰などが飛んでしまった時に汚れてしまいます。

クッションなど、リビングにあるものは、できるだけ薪ストーブから遠ざけておくようにします。

また、床が汚れたり、傷ついたりしないように、ゴミ袋のような大きめのビニール袋や、厚手のバスタオルなどを敷いておく。

新聞紙でも良いのですが、薪ストーブの扉には取っ手があり、角も尖っているので、床から厚みを確保できるような厚手の敷物がおすすめです。

室内でのお掃除が不安な時は、外で行うものいいかもしれません。ただ、灰が風で飛んでしまうので、できれば室内でお掃除した方が集中できますよ。

自分でできる薪ストーブ本体のメンテナンスについて

本体のメンテナンスは、部品交換や補修の要不要の確認、そしてお掃除です。

炉内の灰をすべて取り除く

シーズン中は、炉内にある程度灰があったほうがいいのです。

それについては下記記事を。

ところがシーズンオフの間は灰が水分を吸収し、それによって本体を痛めてしまう原因になりますので、残っている全ての灰を取り除きます。

炉内上部、側面、底部と全体に灰や煤などがくっついています。

少しずつ、丁寧に取り除いていきます。

ハケとチリトリで取り出し、周りに少し飛んだくらいの灰は掃除機で吸い込んでいます。

もし、炉内にある灰を一気に掃除機で吸い出してしまいたい時は、下のような集塵機を使ってください。

扉の開閉チェック

ヨツールF500には、正面と、向かって左側に扉があります。

しっかりと扉を閉じることができるか、レバーは回るかなど確認してください。

もし動かしにくい時は、耐熱潤滑剤を使用して馴染ませてください。

扉のガラス面を磨く

扉のガラス面のお掃除は、シーズン中も汚れたら簡単に拭きますが、シーズンオフはよりしっかりと拭きあげてください。

らくまき庵で導入しているヨツールF500の扉は、真上に持ち上げると簡単に扉を外すことができます。

シーズン中は、炉内が暖かいことが多く、扉を外すと危険です。

シーズンオフではここぞとばかり扉を外してお掃除しています。

ただ、少し重いので、外す時はしっかりと持ち上げてください。

(重さが不安なら、外さなくても大丈夫です。十分お掃除可能です)

うっかり落としてしまうと、炉台や床、扉自体の破損に繋がります。

あらかじめ用意しておいた、タオル等の上におき、隅々まで磨きます。

ガラスクリーナーを使うと簡単です。

ガラスクリーナーを丸めたポリラップにつけ、ぐるぐると円を描くように汚れを落としていきます。

汚れがクリーナーと馴染んだら、キッチンペーパーで拭きあげます。

最初からキッチンペーパーを使うと、クリーナーがキッチンペーパーに吸い込まれ、汚れがなかなか落ちない上に、クリーナーの無駄遣いにもなってしまいます。

専用のクリーナーを使うと、簡単に数分でピカピカになるのでおすすめです。

ガラス面がピカピカだと、炎の揺らめきをより堪能することができますよ。

部品交換や補修の要不要の確認

灰を綺麗に取り除いたら、炉内をのぞいてみてください。

部品にヒビ割れがないか確認します。

ヒビ割れなどがあった時は、早めに交換し、次シーズンに備えましょう。

ガスケットの点検

ガスケット(薪ストーブの気密性を高めるもので、扉のフチについているロープ状のも)の状態を確認する。

交換時期は、おおよそ3年に1度くらいでいいですが念のため、毎年忘れずに確認。

機能が衰えていないかの簡単な確認方法は、A4用紙を扉に挟み、引っ張ってみて、すり抜けないかどうかです。

抜けてしまう場合は交換時期です。

ただし、薪ストーブが完全に冷えて、炉内の灰もしっかり冷えた状態で行うこと。

本体の塗装の状態を確認

薪ストーブは使っていくうちに、だんだんと色が変わってきます。

少しパサついてきたな、と感じたら、ストーブポリッシュで磨きます。

磨く前に、サビがあればワイヤーブラシなどで取り除いてください。

柔らかい布で、ホコリなどもしっかり落とします。

食器洗い用のスポンジなどなんでもいのですが、スポンジにストーブポリッシュをつけて、少しずつ本体に馴染ませていきます。

小さなタオルに少しつけて薄くのばしていく方法もあります。

(ただ、タオルはストーブポリッシュが吸い込まれてしまうので、専用のタオルを作り毎年同じものを使うとポリッシュが無駄にならずにすみますよ)

ストーブポリッシュを薄く伸ばしたら、小さなブラシで少しこするとポリッシュの馴染みもいいです。(ブラシがなければしなくても大丈夫です)

数分間乾燥させて馴染ませたら、綺麗な乾いた布で力を入れて拭きあげるだけです。しっかり薄く馴染んでいれば、乾拭きなしでもいいです。楽しいので塗りすぎには注意です。靴磨きのようですね。

スプレータイプのものもありますが、少し難しいです。

スプレーの当たり方によってムラができやすいんです。

このストーブポリッシュは靴ズミのようなペースト状なので、その心配がありません。

オススメです。

最後に・・・

一見難しそうなメンテナンスですが、自分でできることはたくさんあります。

薪ストーブに関して、少しでもたくさんのことを自分で行うことで、愛着が湧き、

シーズン中の楽しさも倍増します。

今年もありがとう。また来年もよろしくね!

この記事へのコメントはありません。